La formation d'un nuage

La formation des précipitations

Quels nuages apportent la pluie ou le beau temps ?

Nous avons vu dans une première partie comment se formait un nuage, nous allons maintenant découvrir comment se forment les précipitations.

II : La formation des précipitations

A) Le grossissement des gouttes

Tous les nuages ne donnent pas de la pluie. Tout dépend de la quantité d'eau , de la vitesse d'ascension, mais aussi de la taille des gouttelettes. Pour tomber du nuage sans s'évaporer, ces derniers doivent atteindre un diamètre de quelques centaines de micromètres. Les nuages dits « chauds », c'est-à-dire ceux qui ne contiennent que de l’eau liquide ne produisent évidemment que de la pluie .

Lorsque les conditions de saturation de la vapeur d’eau sont réunies , celle-ci se liquéfie (ou se condense à l'état liquide) sur les noyaux et forme ainsi des petites gouttelettes nuageuses. Or les plus gros noyaux de condensation, qui sont aussi les moins nombreux, ne dépassent guère des tailles de l’ordre de 10 micromètres. Les rayons des gouttelettes ainsi formées possèdent en général des diamètres compris entre 1 et 20 micromètres. Ces gouttelettes sont dites « primaires » , elles ne produisent aucune précipitation.

Sont qualifiées de particules précipitantes les gouttes suffisamment grosses pour pouvoir atteindre le sol avant de s’évaporer. Nous allons donc voir les mécanismes de croissance des gouttelettes nuageuses.

Plusieurs processus concourent à la croissance des gouttelettes pour leur permettre d’atteindre en un temps compatible avec la durée de vie d’un nuage, la gamme de taille critique nécessaire à la formation de précipitations.

1) Le processus de condensation

Pour qu’une gouttelette croisse par condensation de la vapeur d’eau à sa surface , il faut que la vapeur d’eau qui l’entoure soit en sursaturation suffisante . Une goutte de rayon initial 1 micromètres atteint un rayon de 100 micromètres en présence d’une sursaturation de 0.1% soit une humidité relative de 100.1% au bout de 12 heures. On peut donc considérer que la condensation ne joue son rôle fondamental qu’au moment de la formation de gouttelettes nuageuses. Elle ne contribue que très peu à la croissance des gouttes jusqu’à la phase des précipitations.

2) La colescence

L’agitation turbulente qui affecte le milieu nuageux provoque grand nombre de collisions entre les gouttelettes de taille voisine. Une proportion importante de ces chocs entraîne la coalescence de ces gouttelettes, qui donnent naissance à des gouttes de taille supérieure. Les gouttelettes croissent donc par des chocs entre elles. C’est un mécanisme très efficace pour la formation de gouttes de taille importante.

Capture des petites gouttes par les plus grosses

Les gouttes en chute libre subissent l’action de la résistance de l’air. Ainsi leur vitesse de chute dépend beaucoup de leur taille. Ainsi lorsqu’une goutte de rayon R, animée d’une vitesse de chute V, tombe dans un milieu contenant un grand nombre de gouttelettes possédant des vitesses de chute inférieures, de nombreuses collisions se produisent dans le volume balayé par la goutte. La goutte précipitante grossit donc aux dépens de la population des gouttelettes nuageuses. Or, si elles sont toutes de même dimension, elles auront toutes des vitesses semblables, des trajectoires très parallèles et donc moins de chance de se rencontrer. Au contraire , si elles sont de tailles très variées, le processus s'accélère : les plus grosses tombent plus vite que les petites, les collectant sur leur passage. Et, plus leur chute dure longtemps dans le nuage, plus leur diamètre sera important : ainsi, les gros nuages qui montent haut dans l'atmosphère font des grosses gouttes. En revanche les stratus qui ne s'élevent pas haut produiront des petites précipitations. Toutes les collisions ne se soldent pas par une capture. En effet, certaines gouttelettes rebondissent sur la goutte, d’autre la contournent . Néanmoins ce mécanisme s’avère particulièrement efficace pour la formation des précipitations.

B)Les forces s'exercant sur la goutte

Vous savez maintenant que les gouttes peuvent grossir de différentes façons pour finalement tomber, nous allons approfondir ce point. Il y a différentes forces qui s'appliquent sur la goutte : Tout d'abord dans le référentiel terrestre galiléen , le système {la goutte} est soumis à :

1) Le poids

Il a pour direction verticale . Son sens est toujours vers le bas , son point d'application est le centre de la goutte et sa norme peut se calculer :

P (norme du poids) = m x g (g est l'intensité de la pesanteur, nous prendront comme valeur= 9.8 N.kg -1)

Or m(la masse de la goutte) = µeau x Vgoutte = µeau x 4/3 π x R³

( La masse volumique de l'eau est la grandeur physique qui caractérise la masse de l'eau par unité de volume.)

Rappel : Vgoutte = 4/3 π x R³ (si on suppose que la goutte a le volume d'une sphère)

Donc :

P= m x g = (µeau x 4/3 π x R³) x g

Pour une goutte de 0,50 mm :

Application numérique :

P= 1,0 x 10³ x 4/3 π x (5,0x 10-4)³ x 9,8 = 5,2 x 10-7 N (unité de la force : Newton)

Nous allons maintenant voir une autre force qui s'exerce sur la goutte :

2) La poussée d'Archimède

Elle se note πA. Cette force a pour direction verticale , sens vers le haut , son point d'application est le centre de gravité de la goutte et sa norme peut se calculer :

πA = mair déplacé x g = (µair x Vgoutte) x g

( La masse volumique de l'air est la grandeur physique qui caractérise la masse de l'air par unité de volume.)

Application numérique (toujours pour notre goutte de 0,5mm):

πA = 1,3 x 4/3 π x (5,0x 10-4)³ x 9,8 = 6,7 x 10-9 N

On voit donc que la norme de la poussée d'archimède est bien inférieure à celle du poids, on la négligera donc à l'avenir.

3)Les mouvements ascendants

Il y a donc une autre force qui permet à la goutte d'être suspendu dans l'air , celle des mouvement ascendants ! Imaginez un sèche cheveux et une balle de ping pong, la force exercée sur la balle de ping pong par les mouvement ascendants crées par le sèche cheveux suffiront à compenser le poids de la balle et à la faire flotter. C'est la même chose ici avec une goutte d'eau

Pour résumer , voici les différentes forces s'appliquant sur la goutte lors de la première étape de sa chute:

Nous ne pouvons pas calculer la force exercée par le vent sur la goutte mais nous pouvons la représenter sur un schéma. En effet , nous savons que poids de la goutte n'est plus compensé par la force du vent à partir d'un rayon de 2mm. Donc pour une goutte de rayon 2 mm :

P=Fvent .

Les deux courbes se croisent donc au point d'abscisse 2mm :

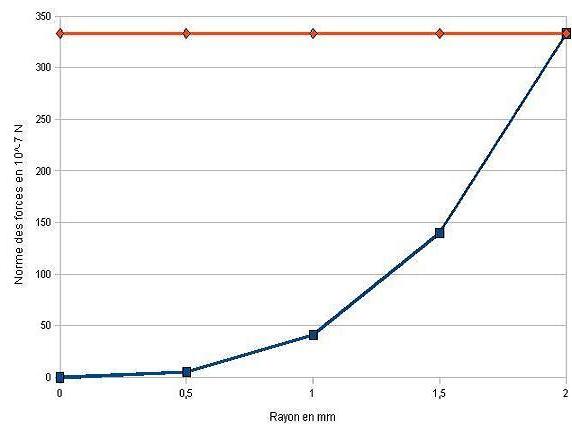

Courbe des normes des forces en fonction du rayon de la goutte

La courbe en bleue représente celle du poids et celle en orange représente la force des mouvements ascendants

On voit donc bien que la goutte ne flottera plus à partir de 2mm . Jusqu'à 2mm : la norme du poids est inférieure à la norme de Fvent et après 2mm : P>Fvent

Ceci était la première étape du mouvement étudié, nous allons maintenant étudier la chute de la goutte.

4) La chute de la goutte

Nous nous interessons ici à une plus grosse goutte qu'auparavant de rayon 5mm

Calculons le poids d'une goutte de 5mm :

P= m x g = (µeau x 4/3 π x R³) x g

Application numérique : P = 5,2 x 10-4 N

Le goutte est maintenant lors de sa chute soumise à une nouvelle force , la force de frottement avec l'air notée f.

Elle s'oppose au mouvement (ici elle a pour direction la verticale , pour sens le haut ) son point d'origine est le centre de la goutte et sa norme depend des autres forces.

Voici donc les forces nous interessants pour cette deuxième étape de la chute :

Nous allons maintenant essayer de calculer la vitesse limite que peut avoir une goutte d'eau , en effet cette vitesse limite sera atteinte lorsque la norme de la force de frottements sera plus elevée que celle du poids

Nous savons que la force de frottements pour une goutte de 5mm ,au début de sa chutte à une vitesse de 10m.s-1 est de 2,0 x 10-4 N (cette valeur a été trouvée dans un livre). Cette force augmente avec la vitesse de la goutte.

Calculons le poids d'une goutte de 5mm :

P= m x g = (µeau x 4/3 π x R³) x g

Application numérique : P = 5,2 x 10-4 N

Nous savons que f = k/v , donc k=f/v

Application numérique : k = 2,0 x 10-4 / 10 = 2,0 x 10-5 N.s.m-1

Au bout d'un certain temps de chute, la vitesse limite est atteinte, la vitesse de la goutte n'évolue plus. La goutte gardera sa vitesse. De plus le mouvement de chute étant un mouvement rectiligne, on peut alors qualifier le mouvement de rectiligne et uniforme. On peut donc appliquer la première loi de Newton qui dit que lorsque un mobile est en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces s'appliquant sur lui s'annule.

On néglige ici la poussée d'Archimède , donc

P + f = 0 (vecteurs)

f = P = 5,2 x 10-4 N

Donc toujours avec la relation f = kv :

P=k x vlimite d'où vlimite= P/k

Application numérique : vlimite= 5,2 x 10-4 / 2,0 x 10-5 = 26 m.s-1

La goutte aura donc une vitesse limite de 26 m.s-1 !!

C) Les différentes types de précipitation

Nous allons enfin voir pourquoi certains nuages apportent de la pluie , de la grêle ou de la neige

1) La pluie

La pluie est une précipitation sous forme de gouttes d'eau. On en observe de différentes forces, allant de la simple humidité (brouillard) à la bruine (gouttes de faible diamètre) jusqu'aux averses. Dans ce dernier cas , les gouttes sont très grosses et la pluie très forte. Ces différentes précipitations dépendent de la taille des gouttes et donc du processus de croissance des gouttelettes vu plus haut.

Pouvons nous provoquer de la pluie ? A la fin des années 1940, les scientifiques croyaient vraiment pouvoir un jour provoquer la pluie. On pensait, être capable d'éviter qu'elle ne se transforme en grêle. Le principe : injecter des noyaux de condensation en grande quantitité dans la masse nuageuse afin de faire grossir les gouttelettes et tomber la pluie. Deux Américians, Vincent Schaefer et Irgving Langmuir, réalisèrent les premières expériences en lâchant des particules de dioxyde de carbone solice. Ils furent suivis du physicien Bernard Vonnegut, qui adopta l'iodure d'argent, noyau idéal. Les expériences se multiplièrent, mais aucune ne fut réellement concluante. Aujourd'hui, les recherches dans ce domaine sont très peu nombreuses, et l'usage de ces méthodes reste très limité.

2) La neige

La neige est une forme de précipitation qui tombe surtout en hiver losque la température est aux environ de 0°C. Elle se developpe dans les nuages dits "froids" La neige se forme dans l'atmosphère par congélation de gouttes d'eau à des températures de -12°C à -16°C. Les cristaux de neige ont différentes formes, aiguilles, prismes, étoiles, lamelles... La pression et les mouvements internes influencent sur leurs formes. Autour de 0°C, les cristaux se rassemblent par centaines pour constituer des flocons. Lorsque la température au sol est de 0°C, il se produit une chute de neige quand il devrait en fait pleuvoir.

3) La grêle

Dans certains nuages règnent surtout des forces courants ascendants et descendants qui font monter et descendre pendant un certain temps les gouttes/cristaux. En raison de leur hauteur, ces nuages contiennent toujours des particules de glaces et des gouttes d'eau en surfusion. Plus les cristaux de glace se rassemblent, plus les grêlons prennent du poids. Pendant leur chute, ceux ci rencontrent des gouttes d'eau en surfusion et les refroidissent.Les cristaux subissent une série de congélation et se transforment en "bille gelées". Celà forme un grêlon. Lorsque les courants ascendants ne suffisent plus pour compenser le poids du grêlon , il tombe . On parle de grêle.

Les précipitations se forment donc après une croissance des gouttelettes, qui, atteignant un certain poids chutent. Il est important d'étudier, dans une troisième partie, les différents types de nuage afin d'établir les conditions régnant à l'intérieur, et donc de prévoir les diverses précitations.

Eleve de 1ere S4 du lycée Victor Duruy TPE Maths-Physique